https://feuerwehrrieste.de/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-26-at-21.56.21.jpeg

1600

1200

Johann Heckmann

https://feuerwehrrieste.de/wp-content/uploads/2021/10/logo2021_rot.png

Johann Heckmann2022-10-28 09:31:122022-10-28 10:44:04Rettung aus Behältern

https://feuerwehrrieste.de/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-26-at-21.56.21.jpeg

1600

1200

Johann Heckmann

https://feuerwehrrieste.de/wp-content/uploads/2021/10/logo2021_rot.png

Johann Heckmann2022-10-28 09:31:122022-10-28 10:44:04Rettung aus BehälternAKTUELLES VON UNSEREN

DIENSTABENDEN

https://feuerwehrrieste.de/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-26-at-21.56.21.jpeg

1600

1200

Johann Heckmann

https://feuerwehrrieste.de/wp-content/uploads/2021/10/logo2021_rot.png

Johann Heckmann2022-10-28 09:31:122022-10-28 10:44:04Rettung aus Behältern

https://feuerwehrrieste.de/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-26-at-21.56.21.jpeg

1600

1200

Johann Heckmann

https://feuerwehrrieste.de/wp-content/uploads/2021/10/logo2021_rot.png

Johann Heckmann2022-10-28 09:31:122022-10-28 10:44:04Rettung aus BehälternNeben den Lehrgängen des Landkreises Osnabrück sowie der Landesfeuerwehrschulen ist es wichtig, das Erlernte regelmäßig zu üben. Aus diesem Grund veranstaltet die Feuerwehr Rieste jeden Mittwoch in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr einen Dienstabend. Ziel dieser Dienstabende ist es, verschiedene Einsatzsituationen sowohl praktisch als auch theoretisch zu trainieren.

Welche Themen an den jeweiligen Abenden behandelt werden, können Sie unserem Dienstplan entnehmen. Die Inhalte werden von unseren Gruppenführern ausgearbeitet und decken das gesamte Spektrum der Feuerwehrarbeit ab – von Objektbesichtigungen bis hin zu realitätsnahen Simulationen eines Verkehrsunfalls oder Gebäudebrands.

Auf den folgenden Bildern und in den Beschreibungen erhalten Sie einen kleinen Einblick in unseren Dienstalltag:

Das Motto der Feuerwehr lautet: „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ – und diesem Anspruch werden wir selbstverständlich gerecht!

Im weiteren Verlauf geben wir Eindrücke aus unseren Diensten wieder. Zur besseren Übersicht haben wir diese in drei Themenfelder unterteilt: Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung und Objektbesichtigung.

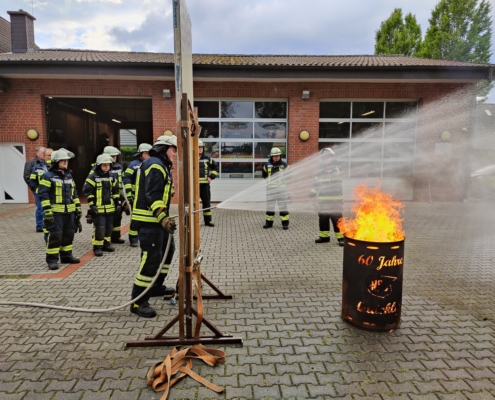

Dienstabend: Brandbekämpfung

Was machen wir an einem Dienstabend im Themenfeld Brandbekämpfung?

Ein Feuer kann auf drei Arten bekämpft werden:

-

durch Entzug von Sauerstoff,

-

durch Entzug des brennbaren Materials oder

-

durch Kühlung.

Alle drei Methoden kommen im praktischen Feuerwehralltag zum Einsatz:

-

Sauerstoffentzug: Zum Beispiel durch Abdecken mit Sand oder Löschschaum oder mithilfe eines CO₂-Löschers.

-

Materialentzug: Etwa durch das Anlegen von Schneisen bei Waldbränden oder das Umgrubbern von Feldern, um eine Ausbreitung zu verhindern.

-

Kühlung: Die häufigste Methode – hierbei wird Wasser eingesetzt, um die Temperatur des Brandguts unter die Zündtemperatur zu senken.

Da Wasser im Feuerwehrdienst die am meisten genutzte Löschmethode ist, widmen wir diesem Thema besondere Aufmerksamkeit im Rahmen unserer Dienstabende.

Aufbau einer Löschwasserversorgung

Ein zentrales Thema bei der Brandbekämpfung ist der Aufbau einer zuverlässigen Löschwasserversorgung – ein Klassiker in der Ausbildung, der aber regelmäßig geübt werden muss. Denn: Im Einsatz zählt jede Sekunde.

Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt, wie schnell vorhandenes Wasser verbraucht ist:

-

Unser HLF und TLF führen gemeinsam rund 6.000 Liter Wasser mit.

-

Ein C-Strahlrohr verbraucht etwa 100 bis 200 Liter pro Minute bei 6 bar Druck.

-

Ein B-Strahlrohr sogar 400 bis 800 Liter pro Minute.

Setzen wir beispielsweise ein B-Rohr und zwei C-Rohre gleichzeitig bei einem Gebäudebrand ein, ist das mitgeführte Wasser in rund 6 Minuten verbraucht. Deshalb ist die schnelle und sichere Löschwasserversorgung entscheidend.

Wir üben regelmäßig die Entnahme von Wasser aus:

-

Hydranten,

-

Löschbrunnen sowie

-

offenen Gewässern (z. B. Flüssen oder Teichen).

Neben dem Aufbau gehört auch die Kontrolle zur Aufgabe:

Einmal im Jahr überprüfen wir über 100 Hydranten im Ort auf ihre Funktionsfähigkeit.

Die 16 Löschbrunnen in unserem Einsatzgebiet werden sogar zweimal jährlich getestet – sie müssen mindestens 30 Minuten unter Volllast zuverlässig Wasser fördern.

Die folgenden Bilder geben Ihnen einen Einblick in unsere Übungen zur Löschwasserversorgung.

Feuerbekämpfung nach Sicherstellung der Wasserversorgung

Nachdem ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle vorhanden ist, beginnt die eigentliche Brandbekämpfung.

Der erste Schritt dabei erfolgt an unseren Pumpenbedienständen. Der Maschinist – also der Bediener der Pumpe – muss deren Handhabung im Schlaf beherrschen. Das erfordert viel Erfahrung, insbesondere im Umgang mit unseren „alten Schätzen“ wie der „Wilden Hilde“ (unserem TLF) und der Tragkraftspritze (TS).

Dabei ist es seine Aufgabe sicherzustellen,

-

dass jederzeit genügend Wasser im Vorratsbehälter vorhanden ist und

-

die Drücke bei der Wasserabgabe korrekt eingestellt sind.

Fehler an dieser Stelle können den gesamten Löschangriff gefährden – daher wird dieser Part regelmäßig und intensiv geübt.

Wasserabgabe: Vielfältige Möglichkeiten

Zur eigentlichen Wasserabgabe stehen uns zahlreiche Gerätschaften zur Verfügung, die je nach Einsatzziel und -lage verwendet werden. Dazu zählen unter anderem:

-

Mehrzweckstrahlrohre der Größen B, C und D (von groß nach klein)

-

Hohlstrahlrohre

-

Dachwerfer

-

Mobile Werfer

-

Hydroschilde

-

Fognails (zum Löschangriff durch geschlossene Türen oder Wände)

Jedes dieser Werkzeuge hat spezielle Einsatzgebiete und erfordert eigene Handhabungstechniken. Daher wird im Rahmen unserer Dienstabende jedes einzelne Gerät regelmäßig praktisch geübt, um im Ernstfall sicher und effektiv damit umgehen zu können.

Komplexe Einsatzübungen – Vom Einzeltraining zum Gesamteinsatz

Nachdem alle einzelnen Elemente – von der Wasserentnahme bis zur Wasserabgabe – trainiert wurden, folgen in regelmäßigen Abständen größere Dienstabende.

Bei diesen wird der komplette Aufbau einer Einsatzstelle realitätsnah geübt. Zusätzlich fließen taktische Überlegungen mit ein, etwa:

-

die Löschtaktik der Riegelstellung, bei der nicht das Feuer selbst bekämpft wird, sondern eine Ausbreitung auf angrenzende Flächen oder Gebäude verhindert werden soll.

Auch das Zusammenspiel mit benachbarten Feuerwehren wird in diesen Übungen regelmäßig trainiert – denn eine reibungslose Zusammenarbeit im Einsatzfall ist unerlässlich.

Wie laufen solche Dienstabende ab?

Zunächst wird ein Einsatzszenario vorgegeben, das von der Mannschaft strukturiert abgearbeitet werden muss. Dafür nutzen wir unterschiedlichste Objekte:

-

Manchmal stellt ein Unternehmen eine Halle zur Verfügung,

-

in anderen Fällen üben wir z. B. an einem Schuppen eines Feuerwehrkameraden.

Zur realitätsnahen Darstellung kommt oft eine Nebelmaschine zum Einsatz, um die Sichtverhältnisse eines echten Brandes zu simulieren.

Nach Abschluss der Übung erfolgt eine gemeinsame Nachbesprechung:

Was hat gut funktioniert? Wo gab es Probleme? Was kann verbessert werden? Erkenntnisse daraus fließen oft in weitere Dienstabende ein.

Mehr als nur Gebäudebrände

Wir trainieren nicht nur Gebäudebrände – auch andere Szenarien wie:

-

Fahrzeugbrände

-

Flächenbrände (z. B. in Wäldern oder auf Getreidefeldern)

fordern unsere Mannschaft. Solche Einsätze bringen zusätzliche Herausforderungen mit sich. Hierbei kommen z. B. Landmaschinen wie Güllefässer mit Wasser zum Einsatz. Oder es wird ein sogenannter Pendelverkehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen eingerichtet, wenn weder Hydranten noch offene Gewässer verfügbar sind.

Besonders praxisnah wird es bei kontrollierten Übungen auf Stoppelfeldern:

In einem gesicherten Bereich wird unter Aufsicht ein echtes Feuer entzündet, um die Ausbreitung besser zu verstehen und verschiedene Löschtechniken unter realen Bedingungen zu erproben.

Denn im Ernstfall bleibt keine Zeit zum Ausprobieren – dann muss das Gelernte sitzen und sofort abrufbar sein.

Atemschutzgeräteträger (AGT)

Beim Thema Brandbekämpfung nehmen die Atemschutzgeräteträger (AGT) eine besondere Rolle ein.

Denn: Nicht jede Einsatzkraft darf ein Atemschutzgerät tragen. Hierfür ist ein spezieller Lehrgang erforderlich, den man erst ab dem 18. Lebensjahr absolvieren darf.

Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

-

Alle drei Jahre ist ein medizinischer Eignungstest (G26.3) zu bestehen.

-

Einmal jährlich muss ein Leistungstest auf der Atemschutzstrecke in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) absolviert werden – unter körperlicher Belastung mit verschiedenen Sportgeräten.

Warum dieser Aufwand?

Ein AGT wird immer dann eingesetzt, wenn durch Rauchgase, Hitze oder giftige Partikel keine sichere Atmung mehr möglich ist. Dies ist zum Beispiel bei einem Außenangriff im Rauchbereich oder – deutlich gefährlicher – beim Innenangriff in brennenden Gebäuden der Fall.

Hochriskante Einsätze – gut ausgebildet und vorbereitet

Besonders der Innenangriff zählt zu den gefährlichsten Aufgaben im Feuerwehrdienst. Deshalb ist eine regelmäßige und intensive Ausbildung der AGTs unerlässlich.

Einsatzszenarien, die wir im Rahmen unserer Dienstabende trainieren, umfassen unter anderem:

-

Personensuche bei null Sicht

-

Türöffnung bei möglichem Branddurchschlag

-

Richtiges Belüften von verrauchten Räumen

-

Rettung von Personen und Kameraden aus Gefahrenbereichen

Auch die körperliche Fitness und der sichere Umgang mit der Ausrüstung sind ein fester Bestandteil der Ausbildung. Denn im Ernstfall entscheiden Sekunden – und auf den AGT muss 100 % Verlass sein.

Dienstabend: Technische Hilfeleistung

Der Name Feuerwehr lässt zunächst vermuten, dass sich alles um Brandbekämpfung dreht – und viele Menschen denken genau das.

Dieser Gedanke ist zwar nicht falsch, doch wie vieles im Leben hat sich auch das Aufgabenspektrum der Feuerwehr im Laufe der Zeit stark gewandelt.

Heute macht der Bereich der technischen Hilfeleistung (TH) einen großen, wenn nicht sogar den größten Teil der Einsätze aus.

Wie bei der Brandbekämpfung ist auch das Feld der technischen Hilfe äußerst vielseitig und erfordert spezielles Wissen sowie regelmäßiges Training.

Was gehört zur technischen Hilfe?

Die Aufgaben reichen von einfachen Unterstützungsmaßnahmen bis hin zu komplexen Rettungsszenarien. Beispiele sind:

-

Tragehilfen für den Rettungsdienst

-

Türöffnungen, wenn z. B. Personen in Notlagen vermutet werden

-

Unwettereinsätze, etwa bei umgestürzten Bäumen oder vollgelaufenen Kellern

-

Verkehrsunfälle – ein besonders anspruchsvoller Bereich der TH

Gerade im Straßenverkehr sind wir oft gefordert:

Wenn Betriebsmittel (z. B. Öl oder Kraftstoff) auslaufen oder Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind, zählt jede Minute. Hier kommen Spezialwerkzeuge wie hydraulische Rettungssätze zum Einsatz.

Diese Einsätze werden regelmäßig in unseren Dienstabenden trainiert – unter möglichst realistischen Bedingungen, damit im Ernstfall alle Handgriffe sitzen.

Technische Hilfe: Unwetterlagen

Ein großer und regelmäßig wiederkehrender Themenbereich im Rahmen der Technischen Hilfeleistung ist der Einsatz bei Unwetterlagen.

Tatsächlich machen diese Einsätze in der Praxis einen erheblichen Teil unseres Einsatzgeschehens aus.

Oft handelt es sich dabei um kleinere Hilfeleistungen, etwa das Entfernen von Ästen oder Gehölz, die durch Sturm auf Straßen oder Wege gefallen sind. Hierbei übernimmt die Feuerwehr zwei zentrale Aufgaben:

-

Beseitigung akuter Gefahren durch herabstürzende Äste oder instabile Bäume

-

Freimachen von Verkehrswegen, wenn beispielsweise ein umgestürzter Baum die Fahrbahn blockiert

Für solche Einsätze ist der sichere Umgang mit der Motorsäge unerlässlich. Geübt wird dabei sowohl das Zerkleinern von Fallholz als auch das gezielte Fällen von Bäumen mit Überhang oder Spannung.

Mehrere Kameraden verfügen hierfür über den offiziellen Motorsägenschein (Module A und B).

Einsatz bei Starkregen und Hochwasser

Neben Sturmschäden stellen auch starke Regenfälle die Feuerwehr regelmäßig vor Herausforderungen. Besonders häufig betroffen sind Kellerräume, die volllaufen und ausgepumpt – oder im Feuerwehrjargon: „gelentzt“ – werden müssen.

Ein prägendes Ereignis in der Geschichte der Feuerwehr Rieste war das Hochwasser der Hase im Sommer 2010, an das sich viele ältere Riesterinnen und Riester noch gut erinnern dürften.

Solche außergewöhnlichen Lagen werden regelmäßig simuliert und trainiert:

-

Welche Maßnahmen sind möglich?

-

Wo befinden sich kritische Schwachstellen im Ort?

-

Wie sichern wir wichtige Infrastruktur oder Wohngebiete?

Katastrophenschutz gewinnt an Bedeutung

In den letzten Jahren hat das Thema Katastrophenschutz in der Feuerwehr insgesamt an Bedeutung gewonnen – sei es durch Unwetter, Pandemien oder großflächige Schadensereignisse.

Daher ist dieser Bereich auch bei uns immer häufiger Bestandteil der Dienstabende – nicht nur in Theorie, sondern auch durch praktische Einsatzübungen.

Technische Hilfe: Unterstützung von Polizei und Rettungsdienst

Ein weiterer klassischer Einsatzbereich der Feuerwehr ist die Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen von Polizei und Rettungsdienst.

Häufig beginnt ein solcher Einsatz mit dem Stichwort: „Person hinter Tür“.

In diesen Fällen trainieren wir gezielt das schnelle und möglichst zerstörungsfreie Öffnen von Türen – zum Beispiel:

-

mit einem Ziehfix,

-

über ein halb geöffnetes Fenster

-

oder durch den Zugang über andere Gebäudeteile (z. B. Dach oder Kellerfenster).

Das Ziel ist immer, schnell und mit minimalem Schaden Zugang zur hilfebedürftigen Person zu schaffen.

Da man als Feuerwehrkraft im Einsatz immer flexibel bleiben muss, üben wir natürlich auch alternative Vorgehensweisen:

-

Plan B könnte der Einsatz eines Halligan-Tools zum gewaltsamen Öffnen sein,

-

Plan C beinhaltet den Einsatz von schwerem Gerät, etwa Trennschleifer oder hydraulischem Spreizer – wenn keine andere Möglichkeit mehr bleibt.

Weitere Unterstützungsaufgaben

Neben Türöffnungen übernimmt die Feuerwehr in vielen Fällen auch:

-

Mithilfe bei Suchaktionen (z. B. mit Wärmebildkamera)

-

Ausleuchten und Absichern von Einsatzstellen

-

Tragehilfen bei Patiententransporten aus schwer zugänglichen Bereichen

Um für solche Situationen bestens vorbereitet zu sein, finden regelmäßig gemeinsame Übungen mit anderen Einheiten statt – zum Beispiel mit:

-

dem Rettungsdienst,

-

der Drohnenstaffel,

-

der Suchhundestaffel Damme

-

oder den Tauchern aus Alfhausen, die uns bei speziellen Lagen unterstützen.

Rettung von Tieren

Die Feuerwehr ist nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere im Einsatz.

Geübt wird unter anderem das Retten von Tieren aus:

-

eingebrochenen Güllegruben,

-

Ställen,

-

Flüssen oder Gräben.

Auch hier sind spezielle Techniken und Ausrüstungsgegenstände erforderlich – und werden regelmäßig trainiert.

Technische Hilfe: Verkehrsunfälle

Verkehrsunfälle gehören zu den Einsätzen mit dem größten öffentlichen Interesse und Medienecho.

Auch im Einsatzgebiet der Feuerwehr Rieste – das mehrere Landesstraßen umfasst – kommt es regelmäßig zu Verkehrsunfällen, bei denen mitunter Personen schwer verletzt oder eingeklemmt sind.

In solchen Fällen ist die Feuerwehr Rieste gefordert – sowohl technisch als auch taktisch.

Wir trainieren daher zwei Hauptarten der Patientenrettung:

-

Sofortrettung

Diese wird angewendet, wenn eine akute Lebensgefahr besteht – z. B. bei Reanimationspflicht, starker arterieller Blutung, Rauchentwicklung oder auf ausdrückliche Anweisung des Notarztes. -

Schnelle Rettung

Diese ist schonender für den Patienten und wird gewählt, wenn keine unmittelbare Lebensgefahr besteht, aber dennoch zügig gehandelt werden muss.

Grundsätzlich versuchen wir, die sogenannte „Golden Hour of Shock“ einzuhalten – das bedeutet: Der Patient sollte innerhalb von 20 Minuten aus dem Fahrzeug befreit sein.

Vorgehen nach dem Rettungsgrundsatz

Bei Verkehrsunfällen arbeiten wir nach einem bewährten fünfstufigen Rettungsgrundsatz, der regelmäßig im Rahmen der Dienstabende trainiert wird:

1. Sichern

Zunächst wird die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert.

Gerade in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden spielt dabei die richtige Ausleuchtung eine zentrale Rolle.

Zusätzlich muss das verunfallte Fahrzeug gesichert werden:

-

gegen Wegrollen,

-

gegen Kippen oder Abstürzen,

-

durch gezielte Stabilisierung, um Erschütterungen für den Patienten zu vermeiden.

Neu im Einsatz bei der Feuerwehr Rieste: das Stap Pack System – eine moderne und schnelle Möglichkeit zur Fahrzeugsicherung.

2. Zugang schaffen

Der nächste Schritt ist die Schaffung eines Zugangs zum Patienten – z. B. durch:

-

Glasmanagement (Entfernung der Scheiben)

-

Zugang durch den Kofferraum

-

oder das Öffnen von Türen mit hydraulischem Gerät

Ziel ist es, möglichst schnell einen inneren Retter ins Fahrzeug zu bringen, der mit der medizinischen Erstversorgung beginnt.

3. Sofortmaßnahmen

Parallel zur technischen Rettung erfolgt die Erstversorgung des Patienten durch Feuerwehrkräfte und Rettungsdienst – vom Stabilisieren der Vitalfunktionen bis hin zur psychologischen Betreuung.

4. Befreien

Dieser Schritt nimmt beim Training oft die meiste Zeit in Anspruch. Geübt werden verschiedene Techniken, um Rettungsöffnungen zu schaffen:

-

Große Seitenöffnung

-

Tunneln (Zugang über den Kofferraum nach vorne)

-

„Dritte Tür“-Technik

-

Dach abklappen (selten, aber eindrucksvoll)

-

Dash-Lift (Anheben des Armaturenbretts bei Bein-Einklemmungen)

Diese und weitere Techniken sind in unserer Galerie anschaulich dargestellt.

5. Übergabe an den Rettungsdienst

Der letzte und wichtigste Schritt:

Die patientenschonende Übergabe an den Rettungsdienst erfolgt so sanft und koordiniert wie möglich, um weitere Verletzungen zu vermeiden und eine optimale Versorgung zu gewährleisten.

Dienstabend: Objektbesichtigung

Die dritte große Kategorie unserer Dienstabende ist die Objektbesichtigung.

Dabei besuchen die Kameradinnen und Kameraden Firmen, öffentliche Einrichtungen und besondere Orte in Rieste, um sich mit den spezifischen Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen.

Dieser Dienstbereich nimmt in Rieste einen besonders wichtigen Stellenwert ein – vor allem aufgrund der großen Vielfalt an unterschiedlichen Objekten in unserem Einsatzgebiet.

Vielfältiges Einsatzspektrum

Das Einsatzgebiet reicht von:

-

den großen Tourismusflächen rund um den Alfsee,

-

über den Ortskern mit Schule, Kindergarten und Wohngebieten,

-

bis hin zum Niedersachsenpark, in dem zahlreiche große Gewerbebetriebe angesiedelt sind.

Jede dieser Örtlichkeiten bringt eigene Herausforderungen und Gefahrenquellen mit sich.

Daher gilt:

Nur wer die Besonderheiten eines Objekts kennt, kann im Ernstfall schnell, sicher und richtig handeln.

Im Rahmen der Objektbesichtigungen achten wir unter anderem auf:

-

Zufahrtsmöglichkeiten für Einsatzfahrzeuge

-

Hydranten- und Löschwasserquellen

-

Gefahrstofflager und elektrische Anlagen

-

Notausgänge, Brandmeldeanlagen und Sammelstellen

-

Besonderheiten im Aufbau und in der Nutzung des Gebäudes

Diese Einsätze sind nicht spektakulär – aber entscheidend für die Einsatzvorbereitung.

Denn: Wer vorbereitet ist, kann im Ernstfall Leben retten und Sachschäden minimieren.

Freiwilligen Feuerwehr Rieste

Die Freiwillige Feuerwehr Rieste ist eine Stützpunktfeuerwehr innerhalb der Samtgemeinde Bersenbrück, die 1934 gegründet wurde. Heute hat die Feuerwehr Rieste unter der Leitung von OrtsBM Sven Kramer und Stellv. Jörn Vocke 48 aktive Mitglieder (seit 2002 auch mit Feuerwehrfrauen) und 10 Mitgliedern in der Alters- und Ehrenabteilung. Die Ortswehr hat jährlich ca. 50 Einsätze und wirkt bei verschiedenen Übungen mit anderen Wehren mit. Der im April 2008 gegründete Förderverein unterstützt mit seinen zahlreichen Mitgliedern die Feuerwehr aktiv, und so versuchen wir die optimalste Sicherheit der Riester Bürger und der Umgebung zu bekommen. Ihre Freiwillige Feuerwehr Rieste